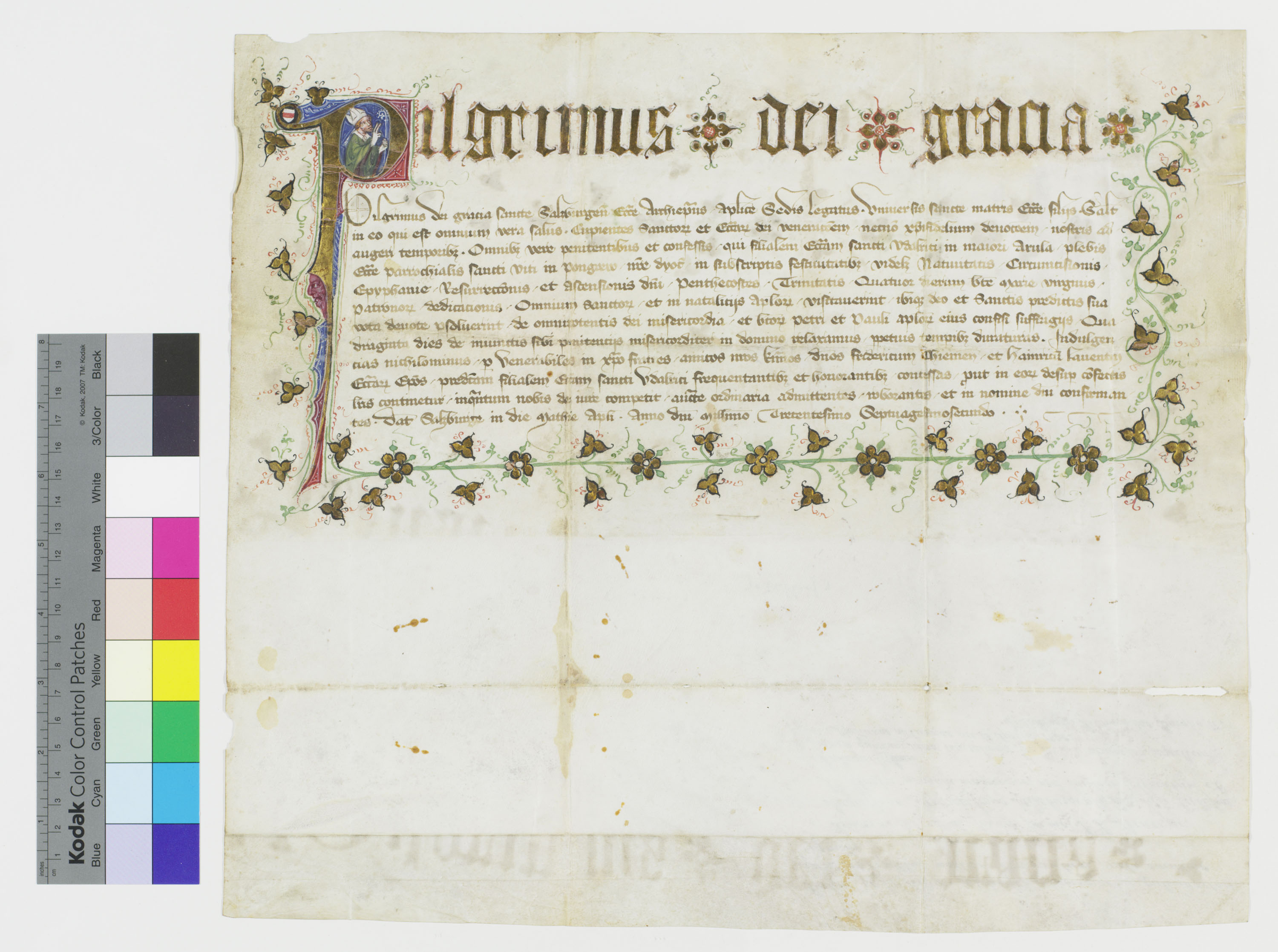

Charter: Illuminierte Urkunden 1372-02-25_Salzburg

Signature: 1372-02-25_Salzburg

Add bookmark

1372-02-25, Salzburg

Pilgrim [II. von Puchheim], Martin Roland

Current repository:

Salzburg, Landesarchiv, Originalurkunden, sub dato (Nr. 421)

minimale Spuren von drei ehemals anhangenden Siegeln

Material: Pergament

- Materielle Beschreibung:

Bischofsammelindulgenz ausserhalb der Kurie:

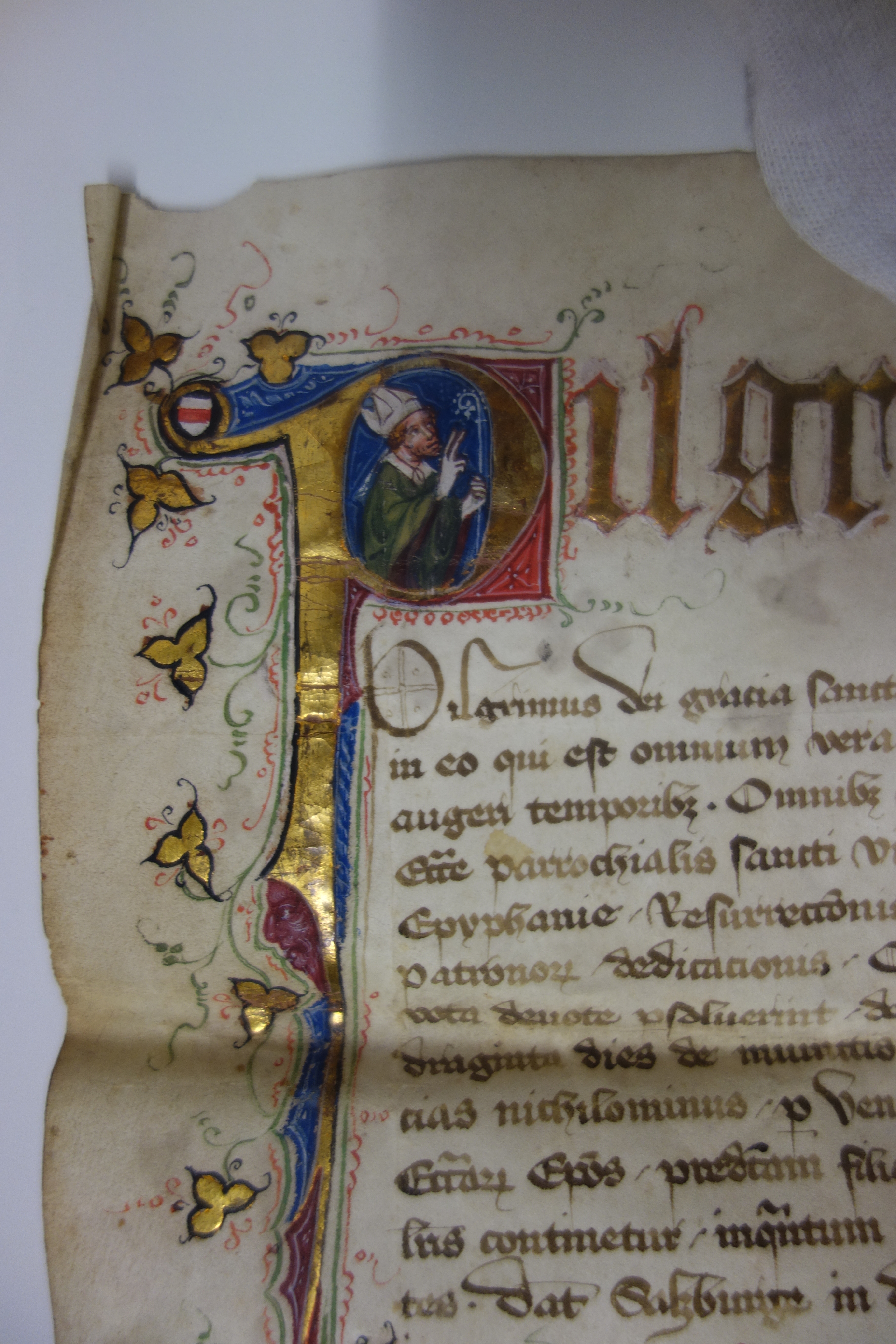

Die erste Zeile als sehr grosse goldene Zierschrift (Textura) gestaltet (der Text in der ersten Zeile in Kontextschrift wiederholt). Initiale P(ilgrimus) als Goldinitiale mit Halbfigur des Ausstellers, Erzbischof Pilgrim II. von Salzburg, im Binnenfeld. Aussengrund in rotviolett und blau mit Filigrandekor. Den unteren Abschluss des "P"-Schaftes bildet eine rotviolette Profilmaske. Von der Initiale gehen goldene Fortsätze aus, die oben rechts ein kleines Wappen des Ausstellers (roter Balken in silbernem [also weiss gemaltem] Feld) umschliessen und unten den Schaft des "P" links entlang des Schriftspiegels fortsetzen. Schaft und Fortsatz sind regelmässig mit goldenen, schwarz konturierten Trifolien besetzt und von einfachem rotem und grünem Besatzfleuronnée begleitet.

Der Schriftspiegel ist unten und rechts von einer grünen Fadenranke begleitet, die sich mit der Initiale und der Zierschrift zu einem Rahmen zusammenschliesst, der von Goldblüten und Goldtrifolien dominiert wird. - Stil und Einordnung:

Illuminierte (Einzel-)Ablässe ausserhalb der Kurie

Der vorliegende illuminierte Ablass Erzbischofs Pilgrims, der von zwei seiner Suffraganbischöfe um deren Ablässe ergänzt wurde, steht von seiner formalen Gestaltung nicht in der Tradition illuminierten Bischofsammelablässe, die in Rom und dann in Avignon bis Ende 1364 in grosser Zahl ausgestellt wurden (https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkundenBischofsammelablaesse/collection). - Bereits 1233 Februar 20 ist in der Kirchenprovinz Salzburg ein in vielen Punkten vergleichbarer Fall überliefert. Erzbischof Eberhard [II.] erteilt einen Ablass zu Gunsten von Altötting, den die Bischöfe von Chiemsee und Seckau mit eigenen Ablässen erweitern. Der Dekor beschränkt sich auf Fleuronnée bei der Zierschrift der ersten Zeile. Bei der Beschreibung dieser Urkunde werden weitere, freilich bloss sehr einfach oder gar nicht dekorierte Stücke aus Salzburg aufgeführt.

- Eine prächtig ausgestattete Urkunde des Lütticher Bischofs Adolf von der Mark (1315 Mai 23) ist Teil einer höchst komplexen Verkettung von Einzelablässen und somit in gewisser Weise ein Vorläufer des hier behandelten Ablasses. Vergleichbar ist, dass der Aussteller im Binnenfeld dargestellt wird, vergleichbar ist auch die Ausführung in Deckfarbenmalerei und die Tatsache, dass der Schriftspiegel von einem Rahmen umschlossen wird. Dass an derselben Stelle auch ein sehr ähnliches Wappen zu finden ist, ist jedoch als Zufall zu werten.

Bereits 1307 Dezember 28 stellte der Kölner Erzbischof Heinrich von Virneburg einen Einzelablass aus, der von einem Fleuronnée-Rahmen umgeben ist. Beide Stücke stehen mit Reliquientranslationen nach Florenz in Verbindung. - Vergleichbare Einzelablässe bleiben selten. Bemerkenswert sind drei Ausfertigungen für das Pilgerspital St. Martha in Nürnberg: vgl. 1363 Mai 25, 1366 November 19 und 1367 Mai 1. Bei den drei formal sehr ähnlich gestalteten Urkunden umgibt ein breiter Ornamentrahmen jeweils den Schriftspiegel. Als Aussteller fungieren drei Weihbischöfe des Bamberger Bischofs. Der verantwortliche Buchmaler hat auch Bischofsammelindulgenzen, die in Avignon mundiert wurden, dekoriert (siehe bei 1360 Mai 3 [für St. Sebald in Nürnberg] und 1360 [ohne Monat und Tag - für Immeldorf]). Dass der Maler in Nürnberg tätig war (und nicht etwa in Avignon), ist eindeutig.

Die erzbischöfliche Kanzlei

Aus der Kanzlei des von 1365 bis 1396 als Erzbischof von Salzburg amtierenden Pilgrim sind zahlreiche Urkunden im Original erhalten. Bisher ist jedoch keine weitere in irgendeiner Form auffällig gestaltete Ausfertigung bekannt geworden. Der Ablass für Grossarl stellt also innerhalb der Beurkundung im Erzbistum eine absolute Ausnahme dar.

Die Salzburger Buchmalerei

Die hier behandelte, qualitativ durchaus nicht herausragende Deckfarbenmalerei ist deswegen von grosser Bedeutung, da die Überlieferungslage für die Salzburger Buchmalerei des 14. Jahrhunderts prekär ist. Die sogenannte "Radecker Gruppe", die der Mitte des 14. Jahrhundert zugehört, ist stilistisch noch ganz andersartig (vgl. zu, Beispiel, Salzburg, Universitätsbibliothek, M III 48 – Abbildungen hier). Dies gilt auch für eine Miniatur, die in das Orationale von St. Erentrud (München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 15.902, fol. 7v) eingeklebt wurde (die Ranken später).

Dann klafft eine Lücke. Um 1400 ist das Frontispiz des Registrum Ottonis für die Petersfrauen (Salzburg, St. Peter, Archiv, Hs. A 7, fol. Ir) zu nennen. Trotz signifikanter motivischer Parallelen erlauben die wenigen in der Initiale dargestellten Falten keine in die Tiefe gehenden Stilvergleiche. Auch die Technik, im Registrum Ottonis stark graphisch geprägt, ist deutlich verschieden. Zudem gibt es im Registrum keinen ornamentalen Dekor, der Vergleiche ermöglichen könne. Die erste Eintragung stammt aus dem Jahr 1384, was einen Hinweis auf die Anlage des Buches geben könnte (auch die letzte vom Grundstockschreiber eingetragene Urkunde stammt aus diesem Jahr [fol. 17r]) .

Aus dem beginnenden 15. Jahrhundert finden sich einige, freilich in Bezug auf die Lokalisierung unsichere Belege (siehe zum Beispiel Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 3676 mit ausführlicher Beschreibung von Veronika Pirker-Aurenhammer in MeSch 2, S. 231-236, oder Frankfurt, Stadt- und Universitätsbibliothek, Ms. lat. quart. 58 [ehem. St. Peter, a VII 43]: Biblia pauperum).

Die hier neu der Forschung präsentierte Urkunde belegt zumindest, dass diese Leistungen auf dem Gebiet der Buchmalerei nicht ganz voraussetzungslos sind.- Ausserhalb der Buchmalerei bietet sich vor allem das grosse Siegel Erzbischof Pilgrims als Vergleich an (https://gams.uni-graz.at/o:epis.sa-62 nach St. Peter, Stiftsarchiv, 1366 Oktober 27). Herbert Klein, Erzbischof Pilgrim von Puchheim (1365-1396), in: Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde 112/113 (1937/38), S. 13-71, argumentiert glaubhaft, dass das Siegel 1366 entstand (S. 19-21). Die Qualität des Siegels übertrifft die der Malerei auf dem Ablassbrief deutlich. Der Vergleich zeigt aber, dass dem Erzbischof die Kombination von Kunst und Urkundenwesen keineswegs fremd war und er seine Urkunden als Repräsentationsobjekte für sich einsetzte.

- Im Bereich der Tafelmalerei ist aus dem 14. Jahrhundert nichts bekannt. Die Wand- bzw. Glasmalerei bietet ebenfalls keine Beispiele, die hier erwähnt werden müssten.

Warum die Urkunde so prächtig ist?

Illuminierte Urkunden entstehen nicht grundlos, sondern weil spezifische Interessen den Zusatzaufwand gerechtfertigt erscheinen lassen.

Der Aussteller nennt keine Gründe, warum dieser Ablass anders behandelt wurde als viele vergleichbare Einzelablässe. Der Empfänger, die Kirche in Grossarl war auf dem Gebiet, das dem Erzbischof, also dem Aussteller, direkt unterstand, eine andere Grundherrschaft gab es nicht. Weder sind besondere Bautätigkeiten noch politische Ereignisse bekannt, die das Grossarltal in den Fokus gerückt hätten.

Dies bedeutet freilich keineswegs, dass das Stück bloss zufällig mit einer historisierten Initiale in Deckfarbenmalerei ausgestattet wurde, sondern bloss, dass wir heute nichts mehr über die spezifischen Umstände wissen. Dass das Wappen des Erzbischofs vorkommt, lässt freilich vermuten, dass er persönlich an der Ausgestaltung des Dekors beteiligt war.- Martin Roland

Original dating clause: Datum Salzburge in die Mathie apostoli anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimosecundo

Language:

Places

- Großarl

- HRR

- Type: Region

- Salzburg

- Österreich

- Type: Region

Persons

- Bischof Friedrich von Chiemsee

- Bischof Heinrich (IV. [Krapff]) von Lavant

- Pilgrim [II. von Puchheim], Erzbischof von Salzburg

Keywords

- Illuminated Charters: Niveaus:

- N1: Borders

- N1: Coat of arms

- N1: painted

- N1: historiated

- N1: with Additional Colours

- N1: Initials

- Glossary of illuminated charters (in German):

- Bischofsammelindulgenz ausserhalb der Kurie

Illuminierte Urkunden 1372-02-25_Salzburg, in: Monasterium.net, URL <https://www.monasterium.net/mom/IlluminierteUrkunden/1372-02-25_Salzburg/charter>, accessed 2025-06-20+02:00

You are copying a text frominto your own collection. Please be aware that reusing it might infringe intellectural property rights, so please check individual licences and cite the source of your information when you publish your data

The Charter already exists in the choosen Collection

Please wait copying Charter, dialog will close at success